機材の保守、調整をしっかり行い、末永くベストコンディションで使いましょう!^^

お約束ですが、分解、改造等は自己責任でお願いします。

■ビクセン GP(GP2)赤道儀でのガイド成功率を格段に高める方法 (2008.1.11公開)

入門用としてベストセラーなGP(現GP2赤道儀)は軽量で安価ですが、工夫次第で直焦撮影にも十分使うことができます。

GPでは天体写真(直焦点)は無理という声も耳にする事がありますが、この赤道儀にできる撮影を楽しもうという趣旨です。

上の写真は管理人が当HP作例を撮影時のGP赤道儀の様子です。

このシステムで銀塩45分以上の露出が難なくこなせます。 短焦点ですからね。^^;

これから始めようという方は、意外にもどんな小部品が使われているのか分からなかったりするようなので

上のシステムを構成している部品を列挙してみました。

| 【機材詳細】 赤道儀:ビクセンGP(極軸望遠鏡付) モータードライブ:DD-1(2軸。オートガイダー改造済) 三脚:HAL90 撮影鏡:ビクセン AV102SS + AV-1レデューサコレクタ ガイド鏡:ビクセン A80S + BORG強化接眼部31.7 オートガイダー:ビクセンAGA-1 オートガイド用CCDカメラ:WATEC WAT127LH(0.0015LUX) ガイド鏡同架プレート:ビクセンマルチプレートDX ガイドマウント:誠報社NZガイドマウント +7mm厚アルミプレート(鏡筒バンド間) GP赤道儀付加パーツ: ビクセン 三角フレーム ビクセン GP高度調整板 ビクセン ロングウェイトシャフト フィルター: IDAS LPS-P2(光害カット) Kenko L41(青ハロ軽減) カメラ:Nikon F3/T カメラ接続:ビクセン 直焦ワイドアダプター60 ビクセン Tリングニコン用 |

ビクセン GP2マウント

ビクセン GP極軸望遠鏡セット

ビクセン HAL130三脚

3941 二軸モータードライブ・D2Mセット Vixen-3941

vixen[ビクセン] 天体望遠鏡用 マルチプレートDX

vixen[ビクセン] 天体望遠鏡用 直焦ワイドアダプター60

ビクセン Tリング(N)ニコン用 Tリング ニコンヨウ[返品種別A]

工夫した点や、気を配って効果があった点は以下の通りです

●赤道儀、三脚の剛性アップ

頑丈な三脚に変更。 意外に盲点になっている方が多いようです。 大袈裟かもしれませんが三脚を

交換するだけで赤道儀を変えたくらい風や振動に強くなります。HAL三脚はAL三脚と頑丈さが段違いです。

三角フレームを追加 し三脚をさらに強化。 野外では風がつきもの。下半身の固さが命です。

三脚の開き止めに三角フレームを入れるだけでまた頑丈さが目に見えてアップします。

昔のビクセンの望遠鏡には必ず付いていました。 現在ビクセンマーケティングさんで購入可能です。

GP高度調整板で高度調整部を強化 。 GPDのように高度調整部を前後から固定します。

ちいさな部品ですが、風や振動対して効き目絶大。 低緯度地域の輸出バージョンにはついている部品です。

こちらもビクセンマーケティングにて販売中。ユーザーの要望に答えて扱ってくれるようになりました。

●赤道儀の搭載負荷軽減

軽量な鏡筒ならGPでも楽しめる。 搭載重量ギリギリではなく出来るだけ載せるものを軽くすることで

成功率は格段にアップします。

上の例ではある意味少々マニア向けなAV102SS。

ビクセンならED81S(Sfは接眼部が弱いのでできなくはないですが注意が必要です)や、

BORGならminiBORG45EDや60ED、タカハシならFS60CあたりがGPに載せて気軽に楽しめそうです。

ニュートン式ならR150が穴場ですが、レデューサRが生産中止ですので手に入ったらオススメ。

いずれも軽量で短焦点。

重心を下げる工夫を。 ガイド鏡の取り付け位置が低くできる誠報社NZガイドマウントを中古で探しました。

バランスウェイト軽減するため ロングウェイトシャフト を用いるのも手です。

GPは軽量ゆえに強度に限界があります。 少しでも負担を減らしたいです。

ウェイトを増やすことなく支点からの位置を遠くすることで釣り合うようにする工夫です。

こちらもビクセンマーケティングさんにて販売中。

●無理のない焦点距離と明るい鏡筒

GP赤道儀の精度を考えると、経験といいますか、感触から焦点距離は500以下が楽そうです。

(知人にR150でノータッチガイドを成功させたり、C8でオートガイドしているツワモノが

居ますが普通はやらないでしょう(笑))

短焦点ほど簡単に成功するので、例では短焦点400mmのAV102SSを選択しています。

またF値が小さく明るい鏡筒選びも大切です。 明るい筒ほど簡単に成功します。

明るい筒ならば短時間で露出が終わる為、失敗する確率が下がるからです。

レデューサを入れることでさらに短焦点化できます。 また周辺像の歪みも同時に補正できるものが

多いのでレデューサがある機種は併用をオススメします。

●頑丈なガイドマウント

ガイド鏡を載せるガイドマウント選定が成功、失敗のカギを握っていることが結構多いです。

あるいはガイド鏡が絶えられないほど重たく長いガイド鏡は避けるべきです。

ガイド鏡自体の重たさでガイドマウントをたわませてしまい、撮影鏡との向きの関係が撮影中に

変化してしまうと、オートガイダーはガイドエラーになっていないのに星が点に写らなくなります。

オートガイダーからみればカンペキに真中にガイド星を捉えていたのに、撮影鏡が勝手によそを

むいたような感じです。 両者の関係をしっかり保つのがガイド鏡とプレートです。

また全長が長いガイド鏡はたわみ以外にも、風の影響を受けやすくなるので、

ガイド鏡はできるだけ全長が短いものを選ぶのが良いです。

小型ながらガチガチに固定できる方法としてイメージシフト装置

や撮影鏡にガイドスコープ脚をつけ同架

する方法もありますが、ガイド星を探しやすくする点と、扱い易さからガイドマウントとしました。

(ガイド星をモニター中央にとらえる必要があるAGA-1の場合、ガイド鏡でのガイドが前提となります)

微動がない反面、頑丈な誠報社NZガイドマウントを中古でさがしました。

恐ろしく頑丈に固定できてまったくしなりません。

ただガイド星を入れるには慣れが必要ですので

ガイド鏡が軽量ならば誠報社のニューガイドマウント等、押し引きネジでの微動付きでも問題ありません。

●オートガイダー

このクラスで直焦撮影となると、かなりこまめに修正ガイドが必要になってくると思います。

もう眼視ガイドは嫌なのでAGA-1を入れました。

オートガイダーさえあれば結構ボロボロな赤道儀でもなんとかなってしまうのも見逃せません。

逆に修正ガイドが必要ないくらい短時間で撮影を切り上げてコンポジット(何枚か重ねて)にて

総露出時間を稼ぐという考え方も合理的。 デジタル一眼なら3,4分でそこそこ写るターゲットも

ありますからノータッチガイドも積極的に考慮して良いかと思います。

赤道儀にはウォームギヤの軸の偏芯が原因で「ピリオディックモーション」という回転ムラが発生します。

この回転ムラは周期性があり、ムラが比較的少ない場所に当たれば修正ガイドが不要という

アプローチです。 GP赤道儀のピリオディックモーションの周期は約10分ですから、半分くらいの長さ

ならばそこそこ成功します。 何が何でもオートガイドや眼視ガイドが必要という訳ではありません。

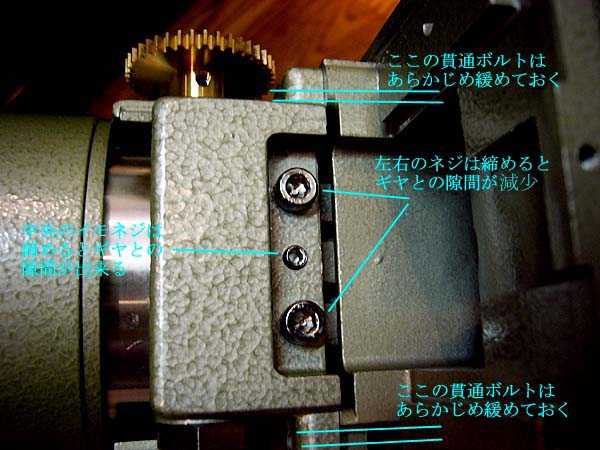

●バックラッシュ調整

修正ガイド時にバックラッシュ(ギヤのあそび)が大きいとタイムラグが大きくなります。

AGA-1を選択した理由はこのバックラッシュ量を自動検出してくれる点にありました

。

ですが少ないほうが動作は機敏になり成功率が上がります。

眼視ガイドの場合にはさらに重要です。

そこでGP赤道儀を分解しぎりぎりまでバックラッシュを つめてやるとガイド精度が目に見えて向上します。

ただし固くなるほどつめてしまうと逆効果なばかりでなくモーター等を破損するので注意が必要です。

勘違いなさる方が多いようなので書き添えますと、

大切なのは「締め付け量というより、当り方」 です。

ウォームギヤの当り方がいまいちピンと来ない方はこちらなど参考になるかと思います。

小原歯車工業HP内の「ウォームギヤの歯当たり」

このいずれの調整もこの機構で可能になっているのがご理解いただけるはずです。

あと、GPクラッチはガイドエラーの原因になるのでお気をつけください。 私は外しています。

●極軸望遠鏡の調整

私は最初これがズレてるのに気づかず、写野が回転してしまいました。

星が点に写らないとき、線というより孤を描くような場合には疑ってみてください。

昼間に徹底的に調整した結果長時間露出しても問題発生しなくなりました。

●三脚の据付方

これだけでもかなり違います。 よく三脚を長く伸ばして使っている方でガイドがうまくいかないという方に遭遇します。

固さを保つことと、風の影響をうけにくくする為には三脚はできるだけ短くして使うのが効果的です。

短くすると3点の支点位置が近くなるので安定しないという声もありますが、経験則では不安定要素はそれ以外に多いようです。

また、三脚各部のネジは徹底的に締め上げてください。 伸縮の固定ネジはもちろんのこと、三脚根元のボルトは

赤道儀本体を取り付ける前に、上から体重をかけながらガチガチに締めてやると途中で極軸がずれたり、

風の影響にとても強くなります。 ピント合わせの段階ですでにその効果は実感できるはずですよ。

三脚は北極星側がウェイトもあって重たいので、地面にめりこみがちです。 三脚アジャスターやフラットナーで地面に

時間とともにめり込んでいって極軸がずれてしまわないよう気配りをすると良いです。 管理人は固めのカマボコ板を

しいています。 カマボコ板にちいさい丸を書いて、三脚の先は必ずいつもその丸の中になるようにしています。

板が凹んでズレないように固く凹んだ位置を毎回使うためです。 当HPの作例はすべてカマボコ板使用です(笑)

木という性質が振動を早めに吸ってくれるように感じていますが実際はどうでしょうね。

<おまけ> アクロマートの青ハロ対策

高価なED屈折など買えない!という場合もあると思います

ですが安価なアクロマート、しかも短焦点ではどうしても青ハロ(星のまわりに青い色がつきます)が発生して

星がシャープに写りません 。そこでデメリットもありますがフィルターを駆使してハロの色成分をカットしてしまう

姑息な手段をご紹介します。 GPに乗るような短焦点屈折(AV102SSやSE120等)でお役立てください。

安価な対策としてフィルム状のアセテートフィルターでラインナップのあるモノクロ用SC46が使えます。

このフィルターは、460nm以下の波長の光をを50%以下

にシャープにカットしてくれるものです。黄色い色がついています。

青ハロの色域はこれで除去できますがややカットしすぎで欲しい青色も少々道連れになるのですがここは1000円程度のフィルターなので

目をつぶります^^;)

SC42ですともう少しソフトにカットしてくれますのでお好みで。 フィルム状のもので、はさみで丸くカットして

フィルター枠に挟んで固定する等してとりつけます。

こうして撮影したものをフォトショップで色調補正すればそこそこ見れる写真にります。 予算に余裕があれば、

バーダープラネタリウム社の「フリンジキラー」はかなり効果的に青ハロをカットしてくれます。

当HPのAV102SSの作例で使用されていますのでご覧ください。 フィルターがないと目も当てられません。